2025年の崖とは?本質的な理解をしたい方、必見!

2025年になり、既に4ヶ月が経過しようとしています。

一時期話題となった「2025年の崖」はどうなったのでしょうか。

この記事では「2025年の崖」がいったい何だったのか?その言葉の登場とこれまでの変遷を、経済産業省のDXレポートを読み解くことで理解していきます。

2025年の崖について本質的に理解をしたい方は一読の価値ありです!

目次[非表示]

2025年の崖とは?

「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省より発表された「DXレポート」の中で初めて登場した言葉です。

まずは、言葉の整理をします。

DXレポート

経済産業省が公表する報告書で、DXに関する研究会で議論された内容をまとめたものです。

企業のDX推進と実現を目的としており、日本企業が直面する現状と課題、解決策等が記載されています。

このDXレポートは2018年に初版が公開されて以降3回の改定がなされ、これまでに合計4つのレポートが公開されています。

2025年の崖

DXレポートの初版に登場した言葉です。

企業がDXを推進する上で、レガシーシステムという複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが足かせとなっており、このレガシーシステムが存続した場合、2025年以降の経済損失が年間最大12兆円(現在の約3倍)に達する可能性があるといわれました。初版のレポートの副題にも「 ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~ 」と掲げられ、2025年の崖という言葉は、当時は大きなインパクトをもちました。

出典:D Xレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

DXレポートの変遷と2025年の崖について

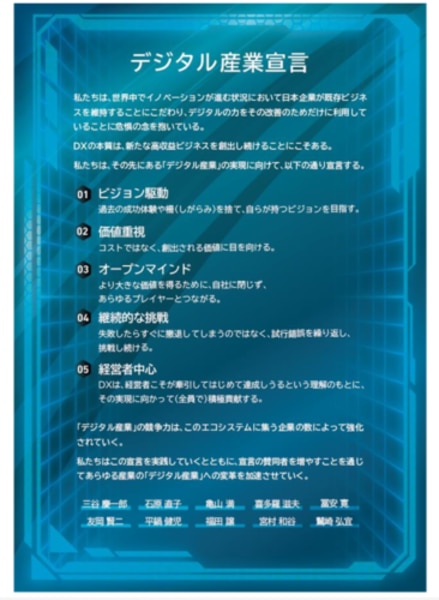

DXレポートは以下の表題・公開日に、4つのバージョンが公開されています。

- DXレポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜(2018年9月7日公開)

- DXレポート2 中間とりまとめ(2020年12月28日公開)

- DXレポート2.1(2021年8月31日公開)

- DXレポート2.2(最新版)(2022年7月13日公開)

すべてのレポートでDXの重要性とそのポイントが主張されていますが、ここからはDXレポートの内容の変遷と「2025年の崖」が、レポートの中でどのように表現されてきたかを見ていきます。

DXレポート〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜(2018年9月7日公開)

本レポートのポイント:DXにおいて重要な点は「レガシーシステムの刷新」です。

「2025年の崖」という言葉が登場した初版のレポートでは、企業がレガシーシステムを抱えていることがDXへの足かせになっている現状が指摘されました。そして、その上でDXを実現するためのアプローチを示した「DXを推進するための新たなデジタル技術の活用とレガシーシステム刷新に関するガイドライン」(DX推進システムガイドライン)が策定されました。

2025年という期限については、本レポート内に「IT 人材の引退やサポート終了等」が根拠に挙げられています。これは、具体的には以下のような事例が背景にあったことが考えられます。

IT人材の引退

金融系や行政系をはじめとして企業の重要システムを支えてきたプログラミング言語「COBOL」。昨今COBOLを扱える開発者が高齢化によって引退し、人材が不足している

サポート終了

日本国内で多くの企業が導入している統合基幹業素システムであるSAP社のERPソリューションに

ついて、ERP6.0 以前のバージョンの保守サポートが2025年に終了する

出典:Ten Five Inc|COBOLについて徹底解説メリット、デメリット、将来性まとめ

出典:ビジネスon IT|SAP ERPサポート終了問題

DXレポート2 中間とりまとめ(2020年12月28日公開)

本レポートのポイント:DXにおいて重要な点は「ユーザーとベンダーの共創推進」と「レガシー企業文化からの脱却」です。

コロナ禍に発表された本レポートでは、環境の変化に対し迅速に対応できた企業とそうでない企業の間で明確にデジタル格差が広がりつつある現状が指摘され、DX実現に向けて企業が直ちに取り組むべきこと、短期的、中長期的に取り組むべきことが示されました。

中でも重要視されたのが、ユーザーとベンダーが共創し、レガシーシステムを価値を生み出すものに変えて行こうとする主張です。

「レガシーシステムの刷新」から「レガシー企業文化からの脱却」へ

前回のDXレポートではレガシーシステムを刷新することがDXにおいて重要な点であり、2025年の崖を回避できる方法だと主張されていましたが、本レポートではレガシーシステムについて以下のように記載されています。

先般のDXレポートでは「DX=レガシーシステム刷新」等、本質的ではない解釈を生んでしまい、また「現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要である」という受け止めが広がったことも否定できない。

その上で、以下のように訂正されています。

DXの本質とは、単にレガシーなシステムを刷新する、高度化するといったことにとどまるのではなく、事業環境の変化に迅速に適応する能力を身につけること、そしてその中で企業文化(固定観念)を変革(レガシー企業文化からの脱却)することにあると考えられる。

2025年という期限も曖昧に

また、本レポートには2025年の崖の期限であった「2025年」についても、以下のように記載されています。

コロナ禍を踏まえ企業におけるデジタル化の遅れへの対策は待ったなしの状況となっており、2025年を待つ猶予はなくなった。

更に、前回のDXレポートが発表されてから、本レポート発表までの間に、SAP社のERPのサポート期間の終了も2025年までから2027年まで2年間延長されたと発表されました。

以上より、2025年の崖のポイントであったレガシーシステムを刷新すべきという主張は訂正され、レガシー企業文化から脱却することに重きがおかれました。また、2025年の崖の期限についての根拠も曖昧になりました。

初版のレポートで主張された、レガシーシステムの刷新を2025年までにすべきという内容は訂正されたと理解できます。

出典:DXレポート2

DXレポート2.1(2021年8月31日公開)

本レポートのポイント:DXにおいて重要な点は「ユーザーとベンダーの関係性の見直し」と「デジタル産業の創出」です。

前回のレポートでは、「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」がポイントのひとつでしたが、本レポートでは、その関係性を見直すべきだと主張されています。

これは、現在社会ではユーザー企業とベンダー企業とがwin-winの関係に見えても、実際は双方がデジタル社会で勝ち抜くことが難しい低位安定の関係性に固定されてしまっているという理由からです。

この関係性から脱却し、デジタル社会を実現するデジタル産業を創出することがDXの目指すべき方向性であると主張されました。レポートの中では目指すべきデジタル産業・社会は以下のように述べられています。

デジタル産業

ソフトウェアやインターネットのもたらす強みを最大限に活用してビジネスを行う企業

目指すべきデジタル社会の姿

- 社会課題の解決や新たな価値・体験の提供が迅速になされる

- グローバルで活躍する競争力の高い企業や世界の持続的発展に貢献する企業が生まれる

- 資本の大小や中央・地方の別なく価値創出に参画することができる

出典:DXレポート2.1追補版

DXレポート2.2(2022年7月13日公開)

本レポートのポイント:DXにおいて重要な点は「デジタル産業創出に向けたアクション」です。

DXレポート2.1では、デジタル産業を創出することが重要であると主張されました。本レポートでは、デジタル産業の実現に向けて各企業が行っていくべき具体的なアクションが3点提示され、アクションを実現するための仕掛けとして「デジタル産業宣言」が策定されました。

具体的なアクション3点

- デジタルを、省力化・効率化ではなく、収益向上にこそ活用すべきであること

- DX推進にあたって、経営者はビジョンや戦略だけではなく、「行動指針」を示すこと

個社単独ではDXは困難であるため、経営者自らの「価値観」を外部へ発信し、同じ価値観を持つ同志を集めて、互いに変革を推進する新たな関係を構築すること

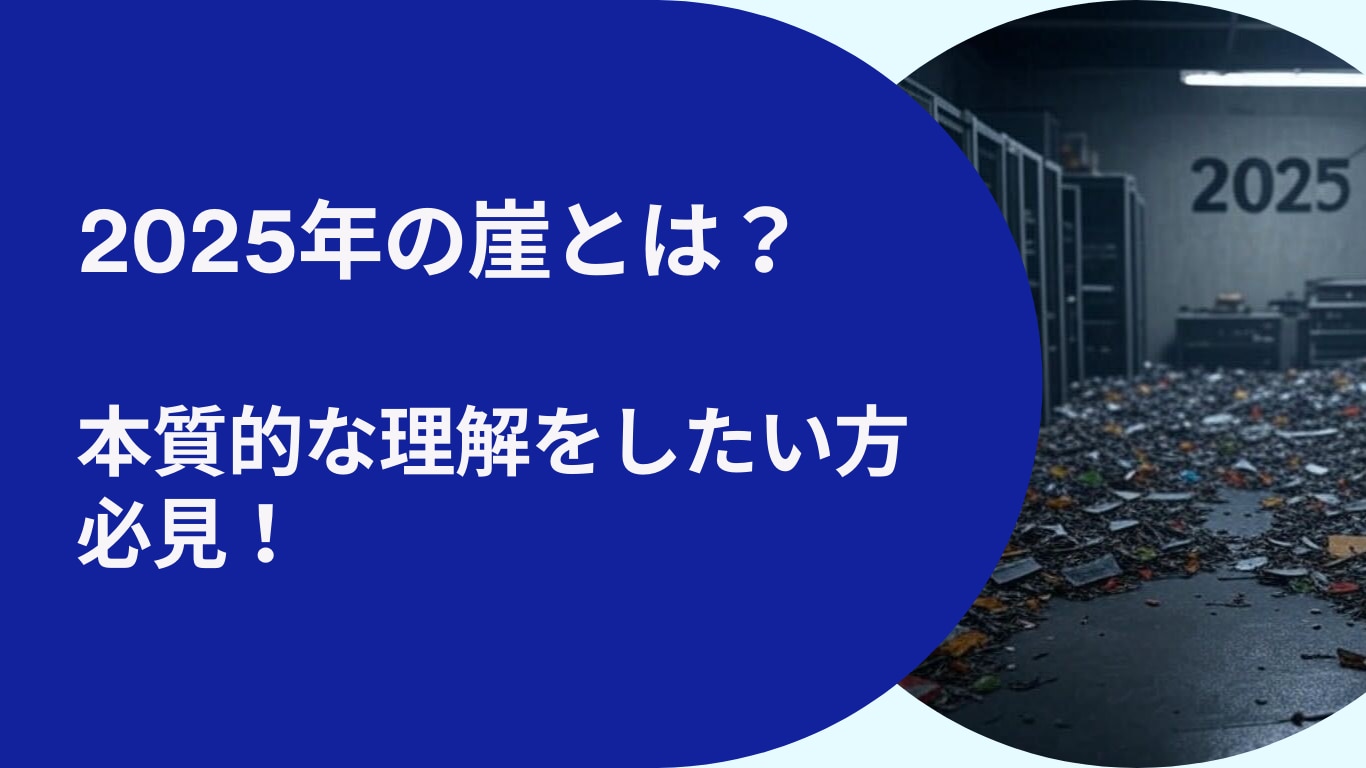

デジタル産業宣言

本レポートには、デジタル産業宣言は「経営者が自らの宣言として練り上げることを意図している」と記載があります。

これは、経済産業省つまり政府が、経営者に、自社のDX推進に向けた取り組みを促し、結果として社会全体のDXを加速する効果を狙ったものであると考えられます。

デジタル産業宣言の使い方

経営者はデジタル産業宣言を元に、自身の考えや信念を書き加え「私のデジタル産業宣言」として社内外へ発信します。

例えば、宣言の4つめは「継続的な挑戦 失敗したらすぐに撤退してしまうのではなく、試行錯誤を繰り返し、挑戦し続ける」とありますが、失敗やリスクを回避したい傾向がある経営者にとっては、DXにおいては今までのようにレガシーシステムに頼るのではなく、今後はアジャイルマインドで新しいソフトウェアの導入やSaasの利用をしよう、そしてひとつのソフトウェアで失敗しても、試行錯誤を繰り返していこう!という思考が促されます。

このように宣言の5項目を自社の事として考え、書き換えることにより、上記3点の具体的なアクションの実現が促され、社内外のDXを加速することに繋がるでしょう。

出典:DXレポート2.2

出典:SIGNATE総研|DXにアジャイルを活用!活用する理由、メリット・デメリット

4つのレポートの変遷(まとめ)

以上、4つのDXレポートの変遷を見てきましたが、DXレポート2.2には、これまでの4つのレポートの変遷が以下のようなチャートでまとめられています。差異が分かるので参考になるかもしれません。

出典:DXレポート2.2

まとめ ~我々がとるべきアクション~

以上、DXレポートの変遷を見てきましたが、当初言われていた「2025年の崖」そして2025年という期日は曖昧になったものの、依然として中長期的なDXの必要性が求められていることには変わりありません。

今後DXを推進するには、環境変化の中でDXレポートに始まる最新の情報を入手し、正しく理解し、自社でできうる取り組みを行っていくことが大切です。

参考記事一覧

2025年の崖についてもっと知りたい方はこちら。

背景や、これまで言われてきた企業が抱える課題や対応策等をより詳しく知ることができます。

創業手帳|2025年の崖とは?企業が抱える課題・対応策について解説

2018年にDXレポートが発表されてから昨今まで、実際にDXに取り組む企業の状況や課題については以下に詳しくまとめられています。

IPA独立行政法人情報処理推進機構 |DX動向2024 DXの取組状況(経年変化および米国との比較)

以上